中国网、中国日报网、山东教育卫视报道青岛农业大学选派第一书记岳振

2025-04-14 21:22:28 来源:理学与信息科学学院 浏览数:0

青岛农业大学理学与信息科学学院教师岳振,怀揣服务乡村的热忱,赴平邑县武台镇水沟村任驻村第一书记,投身乡村振兴。任职时,他深入田间地头、村民家中,精准找出村庄发展难题,强化村两委建设,凝聚奋进力量。他创新探索“党建引领 + 科技赋能 + 民生为本”的融合路径,以实干与智慧推动水沟村从“治理困境”实现“发展蝶变”。其事迹被中国网、中国日报网、山东教育卫视深度报道,彰显了高校干部扎根基层、服务乡村的担当。

自去年初青岛农业大学党委依据山东省委组织部的统一安排,选派岳振奔赴平邑县武台镇水沟村担任第一书记。到任后岳振马不停蹄,深入开展走访调研,迅速融入乡村。一次走访中,他得知非物质文化遗产沂蒙挑花省级传承人邢爱芝女士正在村里兴建挑花博物馆,敏锐地捕捉到这是推动水沟村文化振兴,进而推动产业振兴的新契机。

岳振怀着强烈责任感,主动投身挑花博物馆建设。他引入科技赋能,革新展览形式;开办助学课堂,密切挑花博物馆与当地村民联系;设立挑花手工坊,推动产业发展。在他的努力下,挑花博物馆影响力不断扩大,与村民联系日益紧密,成为村民增收新引擎,有力推动了文化传承与乡村文化振兴。

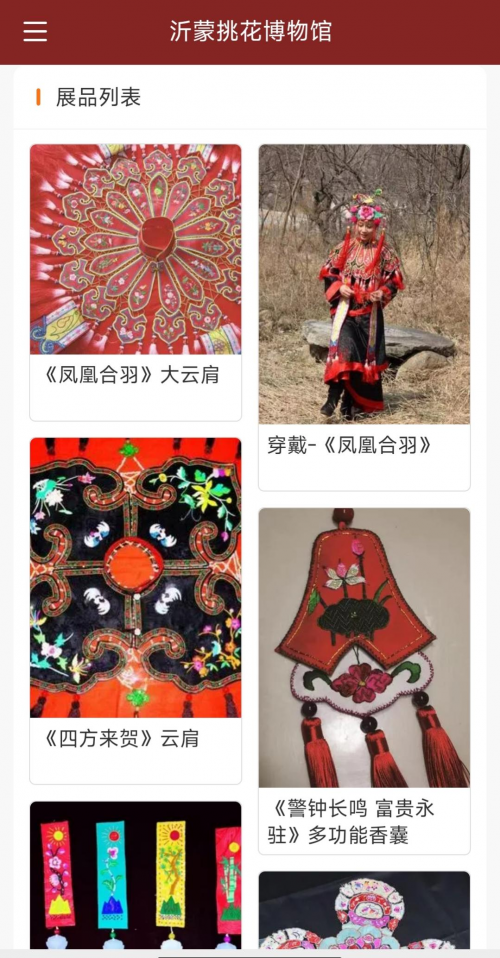

为打破传统非遗展示的局限,让挑花文化绽放新光彩,岳振将数字化创新作为突破口。他积极与派出单位青岛农业大学理学与信息科学学院对接,详细介绍挑花文化深厚底蕴与发展潜力,阐述打造数字挑花博物馆对乡村文化振兴的重要意义。

学院迅速响应,组建起一支由设计、编程等多领域专业教师牵头,优秀学生积极参与的精英团队,全身心投入到数字挑花博物馆的建设中。团队多次奔赴水沟村实地调研,不断优化完善数字展示方案。

经过多次打磨与攻坚,数字挑花博物馆成功建成并上线。如今,无论身处何地,游客只需登录专属网页或扫描二维码,就能沉浸式领略挑花文化的独特魅力。

博物馆里的“开学季”:十天助力乡村孩子求知梦

暑期,挑花博物馆内书声与欢笑声交织,一场温暖的助学行动悄然上演。岳振为拉近挑花博物馆与村民距离,特别策划并设立了助学小课堂。

青岛农业大学理学与信息科学学院的学生们积极响应,组成志愿团队奔赴水沟村,开启为期10天的助学之旅。课堂上,大学生志愿者们带来新奇的无人机操作课程,从基础原理到飞行实操,一步步引导孩子们上手,孩子们紧盯无人机,眼中满是对科技世界的好奇与向往。

手工实验环节同样精彩,彩纸、黏土在孩子们手中变成创意作品,大学生们在旁耐心指导,鼓励孩子们大胆想象、勇于尝试,充分激发他们的动手能力与创新思维。除了趣味课程,课业辅导也没落下,志愿者们针对孩子们学习中的薄弱点答疑解惑,拓宽他们的知识视野。

在为期10天的助学课堂,不仅为孩子们的暑假增添别样色彩,更在他们心中种下求知与探索的种子,促进博物馆与村民紧密相连,为乡村教育发展与文化建设注入蓬勃动力。

非遗搭台,产业唱戏:手工坊联结乡村发展新纽带

为充分挖掘挑花文化的经济价值,带动村民增收致富,岳振积极推动水沟村与挑花博物馆携手合作,共同建立沂蒙挑花手工坊。手工坊聚焦水沟村妇女及残疾人这一群体,开展系统且专业的挑花手工制作技能培训,手把手传授挑花技艺,让村民们掌握一技之长,打开增收致富的新通道。

为解决手工坊的销路难题,岳振利用自身资源广泛对接市场,成功牵线搭桥,促成了首笔价值6万元的订单。这笔订单不仅让手工坊迈出了商业化的关键一步,更直接带动包括残疾人在内的8位村民就业,让村民在家门口就能实现稳定增收。

手工坊的建立,不仅充实了村民的“钱袋子”,还让挑花博物馆的影响力在水沟村持续扩大,越来越多的村民参与到非遗传承与保护中来,形成了“人人了解非遗、人人参与传承”的良好氛围,为非遗传承与乡村振兴注入源源不断的活力。

在持续助力挑花博物馆建设的进程中,岳振与各方齐心协力,积极整合资源、挖掘文化内涵、创新展示形式。在大家的共同努力下,挑花博物馆成功入选临沂市2024年非遗保护亮点工程。这一荣誉不仅是对博物馆建设成果的高度认可,更彰显了其在传承与弘扬地方非遗文化方面的重要价值,为水沟村文化产业发展增添了浓墨重彩的一笔。

链接:https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202504/03/WS67ee3960a310e29a7c4a798b.html

肩负着组织的信任与期望,2024年初岳振从青岛农业大学奔赴平邑县武台镇水沟村,以第一书记的身份开启乡村振兴的新征程。初至水沟村,强烈的使命感便在岳振心中油然而生,他深知,唯有争分夺秒、深入调研,才能精准找到村子发展的关键症结。此后,他的身影频繁穿梭于村落的每一处角落,田间地头有他查看农作物生长的专注,村民家中有他与党员群众促膝长谈的亲切。通过不懈努力,制约村庄发展的一系列难题逐渐浮出水面。而岳振也清楚地意识到,只有加强村两委成员的凝聚力,大家团结一心,形成强大合力,才能把这些问题逐一破解,真正实现水沟村的振兴发展 。

红色传承,筑牢党建根基

一次走访中,岳振偶然得知一位水沟村老党员的爷爷是老红军,父亲是八路军,爷俩都在军队立下不朽战功。这一发现让岳振意识到,这不仅是一个家族值得铭记的荣耀,更是凝聚全村精神力量的宝贵财富。他即刻组织村两委成员探望老红军后代,怀着崇敬之心,仔细整理军功奖章,深度挖掘背后的红色事迹。在这个过程中,红色精神的火种被重新点燃,村民们的荣誉感与归属感愈发强烈。村两委成员在传承红色基因的过程中,更加团结一心,党组织的战斗堡垒作用也愈发突出,为后续工作的开展筑牢了坚实的组织基础。

为了让党建引领乡村振兴的理念深入人心,岳振牵头组织水沟村两委成员及临近村党支部书记前往平邑街道小井社区交流学习。在那里,大家围绕党建引领乡村振兴的先进经验展开深入探讨,拓宽了视野,学到了方法,坚定了以无畏精神攻克水沟村难题的决心,为后续工作注入了强大的思想动力。

供水攻坚,清泉润泽民生

在深入调研时,岳振发现村里的自来水供应困难重重。部分水表和线路严重老化,自来水网络损耗极大,村民上交的水费远低于应交给自来水公司的数额,村集体长期承担着沉重的供水补贴负担,无奈之下,只能实行五天供水一次的限时供水措施,给村民日常生活带来极大不便。

面对这一难题,岳振充分发挥党建引领作用,多次召集村两委会。党员干部们积极响应,带头参与讨论,广泛收集各方意见,共同商讨解决方案。方案确定后,岳振马不停蹄地向镇领导汇报,详细阐述问题的严重性和解决方案的可行性,得到了武台镇党委的大力支持。2024年7月,项目合同顺利签订,施工团队迅速进场施工,更换防冻防水智能水表600块、加高水表池子334个,抬升水表1475个。10月,工程如期完工并顺利通过验收。改造后的自来水系统焕然一新,损耗大幅降低,实现了收支基本平衡,24小时稳定供水成为现实,清澈的自来水流入家家户户,极大提升了村民的生活质量。

改造前VS改造后

道路焕新,铺就致富通途

水沟村西面的大片农田,本是村民的“希望田野”,但连接农田的生产路却成了发展的阻碍。这条路年久失修,狭窄崎岖,最窄处不足两米,每逢雨季便泥泞不堪,不仅让村民出行极为不便,更严重制约了农业生产资料的运输和农产品的外销,交通安全隐患突出,群众对此抱怨不断。

岳振深知交通对村庄发展的重要性,在党建引领下,他组织村两委积极向上级部门争取乡村振兴专项资金。在武台镇政府的大力支持下,终于成功获批130余万元专项资金用于生产路修建。项目6月正式立项后,迅速进入紧张的施工阶段。施工过程中,他带领党员干部成立监督小组,坚守施工现场,密切关注工程进度和质量,及时解决遇到的各种问题。11月,一条长达4.1公里、硬化路面达16000平方米的崭新生产路展现在村民眼前。宽阔平坦的生产路如一条纽带,贯穿村西农田,大型农业机械得以畅行无阻,农产品运输更加便捷高效,不仅解决了村民出行难题,更为农业产业发展注入了强大动力,为村民增收致富铺就了一条坚实的道路。

镇村工作人员共同商讨生产路修建

破堵开路,守护幼儿安全

水沟村幼儿园前的南北路,因房屋及土地补偿问题十多年未谈拢,一直未能打通,成了令人头疼的断头路。每到孩子放学时段,接送孩子的家长和车辆大量聚集,狭窄的通道瞬间拥堵不堪,交通秩序混乱,孩子们在车缝中艰难穿行,安全风险极高。

为了尽快打通这条“堵心路”,岳振主动作为,2月便与水沟二村孙敬峰书记带领党员干部挨家挨户上门做工作。面对部分村民的不理解和抵触情绪,他们耐心倾听诉求,反复讲解道路打通对村庄发展和孩子们安全的重要意义,累计上门二十余次。他们的真诚与执着最终打动了村民,成功谈拢补偿事宜。随后,拆除阻碍道路的房屋一座,平整村民农田林地六处,并迅速组织施工,仅仅一个月时间,一条500米长的崭新道路便顺利建成。如今,幼儿园前道路畅通无阻,接送孩子的车辆能够有序停放和通行,孩子们的出行安全得到了有力保障,家长们再也不用为孩子放学时的拥堵和安全问题担忧。

断头路打通前VS断头路打通后

2024年,在水沟村两委成员的共同努力下,水沟村在乡村治理方面累计投入资金160余万元,三大民生工程圆满完成,村庄基础设施得到极大改善。2015年初,水沟村村两委就把村内基础设施升级和村东生产路建设作为重点目标,开启新一年的攻坚之路,截至目前,新修3公里生产路路基已然成型,为后续建设筑牢根基。

未来,水沟村将坚定不移地以党建为引领,秉持开拓创新的精神,持续深耕乡村治理。把已取得的成果当作新的起点,不断健全治理体系、提升治理效能,奋力绘就乡村振兴的崭新画卷,向着农业强、农村美、农民富的美好愿景阔步前行,让水沟村成为乡村高质量发展的典范。

链接:http://t.m.china.com.cn/convert/c_vE3m3h3w.html

山东教育新闻通过《锚定农业强国目标 稳扎稳打描绘“三农”新画卷》报道了青岛农业大学派驻平邑县武台镇水沟村第一书记岳振为乡村振兴注入强劲动能。

链接:http://news.qau.edu.cn/userfiles/image/news/2025/04/20250411204618625.mp4